いきものがたり まとめ 14 (第19回) +リーダー10周年のコメントまとめ [いきものがたり]

2016年3月10日

第 19 回

『第19回 』

決別。

(474) デビュー直前の育成期間については以前も触れたが、ディレクターとの厳しい格闘は、デビュー後もずっと続いていた。吉岡は相変わらず強い言葉をあびながら歌入れを行っていたし、水野、山下も、作っては直しを繰り返す、終わらない日々を送っていた。

当時は制作についてはもちろん、ジャケットやMVなどビジュアル面に対しても、初代ディレクターが主導権をもってチームが動くことが多かった。信じられない話かもしれないが「夏空グラフィティ」のMVまで、スタートの打ち合わせに僕らは参加させてもらった記憶がない。

さまざまなことが「決まっている」ことのほうが多かった。それを受け入れるだけ。実績がない僕らにはそれが越えることのできない現実だった。ただ初代ディレクターの熱量というのは凄まじいもので、その熱量が人を動かし、チームを動かしていたことも事実だった。

だから僕らも、歯をくいしばってついていった。多くのことに対して理不尽を感じることはあっても、いま堪えなければ、もう自分たちの歌が世にでることは二度とない。正論を吐き、理由をつくって、逃げるのは簡単だ。でも投げ出してしまったら、そこまでだ。

今だったらもっと器用に、そして毅然としていられたのかもしれない。だけれど当時の僕らにはそうするしかなかった。つまるところ僕らにはあのとき力がなかった。ただそれだけのことだ。力のないものには、なにもできない。これは音楽のことだけではない。すべては語れない。力がなかった。

あのとき踏みにじられたプライドを、自分たち自身を見失いそうになった恐怖を、にも関わらず何ひとつあらがうことのできなかった悶えるような情けなさと悔しさを、理解しあえるのは、おそらくメンバー3人だけだと思う。喜びよりも悔しさを共有したとき、グループは強くなる。

ただ誤解しないでほしい。初代ディレクターを含め僕らに関わってくれたチームの人々は、いきものがかりを世にだすために、それぞれの立場で出来る最大限のことを、それぞれの強い情熱のもとで、全力であたってくれていた。そのうえで、僕らに力がなかっただけだ。

その熱量の激しさに、僕らは押しつぶされそうになったけれど、「いきものがかり」というグループを世に出すという1点に関して、初代ディレクターは他の誰よりも、強い情熱をもっていたことは確かだった。しかし、ついにある決断をするときがくる。

ある日、自分のところに、ライブ後の打ち上げで当時のサポートメンバーとディレクターが、口論になったという報告がくる。山下のことについて、ふたりが言い合ったという。メンバー3人が帰ったあとの、僕らがいないところでの出来事だった。

当時、水野、山下はともに精神的に参っていたが、元来が短気で勝ち気な自分は、それでもディレクターに向かっていった。その一方、少しナイーブなところもある山下は、ディレクターと向き合うことをもうなかば避けていた。それがディレクターから見れば物足りなかったのだろう。

ディレクターの口から「いまの山下は、いきものがかりに、必要ない」という言葉がこぼれたという。酒の勢いもあったのかもしれない。だが、それを聞いて、当時ともにツアーをまわってくれていたサポートメンバーは怒り、山下のことをかばってくれたという。

自分のなかで何かが切れた瞬間だった。すぐさま事務所に連絡をとり、こう告げた。「山下を必要ないと言うひとと、仕事はできない。ディレクターを変えるようレコード会社に言って欲しい。それが叶わないなら契約を切ってもらって構わない。クビにしてくれ。路上からやり直す。」

メンバーを必要ないと言われることを、許すことなどできなかった。3人は互いに人生を背負いあっている。多くの仲間ができた今も、それは変わらない。たとえ他のすべてのひとを裏切ることになっても、解散の日がくるそのときまで、僕が守るべきは、あの2人だ。

そんな感情的な部分を除いても、作り手として、自分が最も信頼するソングライターである山下を否定するひとに、音楽の才を認めるわけにはいかない。音楽をともにつくる相手として、そんな才のないひとを、信頼はできない。自分たちの音楽に対する強い確信は、そんなやわいものではない。

向こう見ずな、青臭さもあったとは思う。ディレクターのいきものがかりに対する強い情熱に、感謝の気持ちがあった一方で、自分たちが進むべき道は、彼が思っているものとは違うところにあるということを、もう、うやむやにするわけにはいかなかった。力が無いなりの、最後の戦い方だった。

連絡を受け、多くのひとが動いてくれた。もちろん皆それぞれの立場で、3人を守りたいと思ってくれている。チームをとりまく体制が少しずつ変わっていくことになった。関係各位との話し合いを終え、疲れ果てた夜。深夜の事務所の会議室でマネージャーと二人きりになった。

インディーズ時代から僕らについている加藤マネージャーだ。加藤さんも、加藤さんの立場でディレクターと向き合い、協力しあいながら、いきものがかりの初期のチームを作り上げてきた。ディレクターの貢献に感謝する気持ちがありながらもメンバーを守りたい。複雑な気持ちもあったはずだ。

「いやぁ、このあと、どうなるんですかね。インディーズに戻るかぁ。どこで路上ライブやろうかな。」「まぁ、厚木、海老名からかな。ははは。付き合うよ。」ふたりで笑いながら、泣いた。なぜ泣けたのか今でもわからないのだけど、大の男がふたりして、泣いた。

そろそろ、桜が咲く頃になっていた。デビューしてもうすぐ1年が経つ。ファーストアルバム「桜咲く街物語」が世にでることになる。僕らにとっては大事な始まりの作品であり、初代ディレクターがその強すぎる情熱を燃やした作品でもある。

最終的には壊れてしまったけれど、互いに、ぎりぎりのところで情熱をぶつけあった。と、少し、綺麗な物語にしすぎなのかもしれないが、今は心からそう思っている。互いに、限界まで向き合ったからこそ、出来たものもある。僕らを世に出した「SAKURA」が、まさにそうだ。

あの日々を、一言では言い表せない。あのとき感じていたことを、一言では言い表せない。でも、そのすべてが「桜咲く街物語」にはつまっている。アルバムは、静かに、ヒットした。

今日はここまで。乱文、長文、お粗末様でした。

次回は『第20回』

3月15日

リーダー、デビュー10周年記念日に寄せてのツイート

あらためてこの写真は、

いまから10年前の3月15日に、

水野と山下のふたりが吉岡に手渡したデビューシングルです。

僕は覚えていなかったんですが

「10年後もCDを出しましょう」

とメッセージを入れていました。

これが、叶いました。

ということで、

いきものがかりはデビュー10周年の日を、

無事に迎えることができました。

”出来ないこと”のほうが多い3人が、

この大衆音楽の世界で、

10年という長い月日を越えてこれたのは、

やはり自分たちが、つながりのなかに身を置けたことに尽きると思います。

いきものがかりの「歌」は

プロデューサー、ミュージシャン、エンジニア、ディレクター…

そんな様々なプロフェッショナルの方々の、

情熱を重ねあうようなつながりのなかで、

本来の輝き以上の輝きを与えられていきました。

その意味で、

いきものがかりの音楽は、

3人だけのものでは絶対にありません。

そして、

つながりのなかで完成した作品を

しっかりと世に届けようとする愛あるチームにも僕らは出会えました。

時代が変わり、

音楽を届けるかたちが変わっていくなかで、

このような旧来型の歴史を受け継いだかたちでのチームが成立するのは、

もしかしたら僕らが最後かもしれません。

ポップソングとは

「誰のものでもあり、誰のものでもない」ものになるべきだと、

僕自身は思っています。

それは聴き手にとっても、僕ら届け手にとっても同じです。

つながりのなかで出来上がり、

つながりのなかで届けられるものは才能を持った(かのように魅せる)

1アーティストの所有物ではありません。

たった3人で始まった物語が、

いつのまにか、本当に多くのひとにつながっていきました。

いまでは、”多くの誰か”の物語になりました。

感謝しかありませんし、幸せであるという言葉しか出ません。

僕ら3人は、もう少し、その物語を続けたいと思っています。

それは、今までの10年よりも、とても、とても難しいことです。

ただ、前に進むしかありません。ただ前にしか。

これからも、いきものがかりを、よろしくお願いします。

3月15日、いよいよ「超いきものばかり」が発売になりました。

デビュー10周年おめでとうございます!

いきものがたり まとめ 13 (第18回) [いきものがたり]

2016年3月6日

第18回

『第18回 -前編-』

たいばん。『第18回 -後編-』はのちほど。

『第18回 -後編-』

”約束”の場所へ。

いきものがたり まとめ 12 (第17回) [いきものがたり]

2016年 3月1日~2日

第17回

『第17回 -前編-』

故郷で。

(396) 「SAKURA」がCMで流れ、少し話題になりはじめた頃。地元でもCD即売を兼ねた、ライブイベントをやろうということになった。どこがいいかとなって選ばれたのが「厚木サンパーク」という広場だ。

「厚木サンパークってところで、イベントをやることにした。地元だから、3人は知ってるよね?」そうスタッフに聞かれたが、全然わからない。「厚木サンパーク?そんな公園あったっけ?」よくよく聞いてみると、どうやらバスロータリーの上の広場のことを言っているらしい。

普段は閑散としている場所だ。正直、やんちゃなお兄ちゃんたちが深夜にたむろしている光景しか浮かばない。「あそこ、厚木サンパークなんていう洒落た名前がついてるのか!」あんなところに果たして人が集まるんだろうか。地元を知っているからこそ、不安だった。

当日、都内からマネージャーとともに4人で車で厚木へと向かう。インターを降りたところでマネージャーが現地で準備している他のスタッフにもうすぐ着くと連絡すると電話口の声が慌てている。「やばいです。とんでもないことになってる。」

現地まで来てみると、バスロータリーの階段に人が溢れている。いままで、ここでこんな光景を見たことがない。「え?なんかあったの?お祭り?」「いや、うちらのライブに来てるひとだよ」「ええ、まさか」。そのまさかだった。階段を上がると、そこに2000人の市民がいた。

スタッフも誰ひとり予想していなかった規模の集客だった。バスロータリーの上に造られたその広場、冗談じゃなしに底が抜けるんじゃないか、大丈夫か?と心配になったほどだ。見たことのない光景。地元のひとたちの応援を、強く感じた瞬間でもある。

厚木でイベントをして、2ヶ月ほどの期間を経てから、海老名のショッピングモールでも同様のライブをした。そのときは5000人がそこに集まる。ステージで演奏をするのだけど、自分たちの背中側にもお客さんがいる。広場に人が収まりきらず、溢れているのだ。

即売会なので、ライブが終わるとすぐにメンバーが1枚1枚、手渡しでお客さんにCDを渡す。長蛇の列のなかに、高校時代の友人がいたり、お世話になったピアノの先生がいたり、はたまた家族がいたり、ようは知り合いがたくさんいた。つまりは、そこはやはり、我が街だった。

こうやって話していくと、なんだかすごく人気者になったかのようなエピソードだけれど、この頃はまだ、全国的な知名度は低い。当時から熱い声援で迎えてくれた海老名や厚木のみなさんには感謝するばかりだが、一歩、地元を出れば、まだまだ名は知られていなかった。

そんななかで、「全国ツアー」をしようということになった。サードシングルが出たばかり、まだファーストアルバムもリリースされていない頃。メジャーで世間に発表されている曲は、3枚分のシングル曲とカップリング曲だけ。そんな状況でワンマンライブツアーをやるという。

そもそも地方でのライブを、ほとんど経験したことがなかった。ツアーというものがなにかを、まったくわかっていない。神奈川や東京以外の場所で、自分たちのライブを見に来てくれるひとがいるのか、想像ができなかったと思う。

スタッフにツアータイトルを考えろと言われて、吉岡がさして時間も置かず「いきものがかりのみなさん、こんにつあー」とその場で答えた。「あはは。もう、それでいい」みんなで笑った。初めてのツアーが始まる。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第17回 -中編-』はのちほど。

『第17回 -中編-』

こんにつあー。

(408) 今から考えればよくあの頃の知名度でうちの事務所もツアーをやらせたものだなと思うけれど、地方のライブハウスで鍛えられてこい、という意味もあったのだろう。ハイエース1台で、メンバーとサポートメンバー、マネージャーとPAスタッフ1名。機材も詰め込んで、全員で旅に出た。

旅に出る瞬間を覚えている。用賀のインターのあたりで、機材を詰め込んだ。座席の足元にもそれぞれ自分たちの荷物。元気だけはあった。そこから青森の八戸に向かう。いや茨城の大洗だったか。港がどこからだったか記憶があいまいだが、初日は北海道。つまりフェリーに乗り込む。

正直、楽しかった。全部初めてだから。ライブをしに、旅をする。それだけでワクワクしてしまう。北海道に自分たちのライブを待っている人がいる。それが信じられない。ま、チケットは半分も売れていなかったのだけど。

夜通しで海を渡るのだが、最初のフェリーの旅は、大部屋で雑魚寝だった。個室はない。吉岡も一緒。よく男連中に混ざってたくましく旅をしたものだと思う。とはいえ、男子たちは部屋とは別の、休憩スペースのようなところでずっと酒を飲んで過ごしていたのだけど。バカもたくさんした

ツアーで飛行機を使わせてもらえるようになるまで2、3度ツアーを回ったと思う。それまで何度かフェリーに乗ったが、修学旅行生の集団と一緒のときもあった。他の同級生のいないところで、意中の男子に告白する女子中学生をみつけ「リアルコイスルオトメだ!」とはしゃいだときもあった。

ツアーの初回公演は札幌のライブハウス。キャパは300人くらいだったろうか。そこに100人に満たないくらいのお客さん。それでも初ツアーということで、テンションだけは高かった。1曲目に選んだのはなんと「SAKURA」だった。

今でこそ、皆さんに知ってもらっている曲も多くあるけれど、当時はいきものがかりの曲で「聴いたことがある!」と言ってもらえる曲など「SAKURA」しかなかった。正直、「SAKURA」だけを聴きにきているというひとだっていただろう。それをいきなり最初にやり終えてしまう。

若くて、向こう気の強さだけは身の程を越えてあったのだと思う。「SAKURA」だけに頼ってたまるか。「SAKURA」以外の曲でライブを成立させてやる。と、その頃は思っていた。初めてのツアーなのに。本当に生意気だったなぁと思う。

幸いなことにホテルはビジネスホテルで、ひとり、ひと部屋を用意してもらえた。車中泊をするバンドも少なくないのに、そこについてはすごく恵まれている。

初回のツアーは公演数も少なかったのでそれほどでもなかったけれど、2年目、3年目のツアーは数も多く、数週間の長きにわたって東京を離れることも多かった。ホテルに着くと、みんなコインランドリーのある階を確認する。部屋につくなりダッシュだ。洗濯機の奪い合い。面白かった。

忘れられなかったのは福岡公演。東京から車で14時間ほどをかけての移動。会場は福岡 DRUM SON。実は最初のツアー、チケットが完売したのは東京と大阪の2公演だけで、とくに福岡は開催が危ぶまれるほど売れなかったそうだ。

さすがにワンマンを強行するのはやばいとスタッフは思ったらしく、地元のバンドを急遽ブッキングして、オープニングアクトとして出てもらった。こういうときほど、呼ばれた方は「関東の奴らに負けるか、なにくそ」と思うのか、20分の持ち時間を40分もやられてしまった。

ステージから彼らが降りてきたところを迎えると「あっためておきました」と皮肉たっぷりに言われてしまう。ワンマンをやろうとして威勢良く打ち出したはいいものの、それが身の程知らずと思い知らされて、急遽、頼んでいるこちらからしたら、頭を下げるばかりで、ぐうの音も出ない。

しょうがない。気をとりなおしてステージに向かう。照明がついて客席を見ると、一瞬で気づく。本当に客が少ない。ただでさえ小さなライブハウス。それが明らかに空いている。ずっとあとに聞いた話だ。売れたチケットはわずか10枚あまりだったらしい。そりゃ、ワンマンはできないわ。

それでも福岡のラジオ局の皆さんなどの関係者、オープニングアクトで出てくれたバンドさんのファンの方々。それらを足して、なんとか数十人のお客さんが目の前にはいた。「懸命にやるしかない」ステージにいる人間が思えるのはそれくらいのことしかないが、予想しない反応が起こった。

その数十人のお客さんが、空いている客席スペースのなかで、みんな一気に前に詰めてくれた。信じられないことに、この明らかに失敗しそうな空気のただよっている無名の新人のライブを、お客さんのほうから、盛り上げようとしてくれたのだ。

嬉しかった。その客席の意気に、未熟な僕らは、大いに救われた。懸命に、ただがむしゃらにやるだけのライブだったと思うが、忘れられないライブとなった。あれから福岡でのライブ会場が大きくなるたびに、あの日のことを、いつも、思い出す。

数本のツアーだったが、すべてが初めての連続だったその旅は、まだヨチヨチと歩き始めたばかりの新人の僕らを大きく成長させてくれるものだった。福岡のライブが終わったあと、現地のイベンターさんが言った。「以前、イベントで見たときと別人だった。なにがあったんですか?」

できないことが多かった。(それは今でもさして変わらないのかもしれないが。)でも、だからこそ、すべてを糧にして、ありあまる体力だけを動力に、前に進めるだけ進んでしまおう、そんな気持ちが、3人にもチームにもあったのだと思う。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第17回 -後編-』はのちほど。

『第17回 -後編-』

四国にて、同志と出会う。

(427) ツアーとも並行して、この頃は全国各地のライブイベントに、呼んでもらえれば喜んで、せっせと顔をだしていた。あるとき四国のラジオ局の主催で、現地のライブハウスを数組の出演者でまわるイベントに出向いて行った。

四国でのライブは、そのときが初めてだった。初日の会場は、徳島ジッターバグ。200人程のキャパのライブハウスだ。当日の朝、ライブハウスの前でその日対バンする、ある3人組グループと出くわした。目立っていた。メンバーのひとりがお坊さんが被るような笠帽子をつけていたからだ。

3人とも異様に愛想がよく、声がでかい。「はじめまして。ファンキーモンキーベイビーズです。よろしくお願いします」「はじめまして、いきものがかりです、よろしくお願いします」それが彼らとの出会いだった。笠帽子をかぶったDJケミカルさんは階段で座禅を組み、精神統一をしていた。

日替わりだったと思うが、他に数組のメジャーアーティストと、現地の四星球というバンド(←いまでも忘れられないくらい面白いバンド)が参加していた。しかし、これが残念ながら、またもや客があまり入っていない。

当時、同期デビューで言えば絢香さん、デビューは少し早いがレーベルメイトで同時期に売り出されたアンジェラ・アキさん、すでにインディーズでミリオンを飛ばし、鳴り物いりでデビューしたAqua Timez。同世代のスターたちが多くいた。

売れる、売れないの話を、自分の立場の人間がするのはせせこましいとは重々承知しつつも話すが、デビューした数組のバンドが集まってもライブハウスが半分も埋まらない。自分たちはまだ全然、世の中に受け入れられていないんだ、と思わされる機会は(恐ろしいことだが)慣れるほどあった。

その四国のイベントも、そう感じさせられる機会だった。ま、それでも懸命にライブをやることに変わりはない。出番が遅かったので、先に対バン相手のライブを見る機会を得た。朝に会ったファンキーモンキーベイビーズのライブを、空いている客席の後方で見た。

衝撃だった。

彼らの解散ライブを東京ドームで見た。その東京ドームでのライブと、あの四国で初めて見たときのライブ。彼らのライブに対する姿勢は、最初から最後まで変わることがなかった。恐ろしいほど、全力投球。数十人の客にも、数万人の客にも、彼らは拳を振り上げて叫んでいた。

しかも楽曲が素晴らしかった。「恋の片道切符」「そのまんま東へ」「西日と影法師」当時、ライブハウスで聴いたのはそれらの曲だったと思うけれど、どれも耳をしっかりとつかんで離さないもので、ライブ直後に自分は出演者なのに物販へ行き、アルバムを買った。

楽屋に戻ると、ファンキー加藤くんがパンツ1丁でパイプ椅子に座っていた。息は切れ、前かがみに頭を下げて腰を掛け、今にも倒れこみそうな顔をしている。プロレスラーの試合後の映像を見ているようだった。「なんなんだ、このひとたちは」びっくりした。

「なんでこんなに素敵な曲を歌って、こんな凄いパフォーマンスをするひとたちが、売れてないんだろう」自分にとって、それは少しショックなことだった。でも、それがまったくの杞憂だったことは、その後の、彼らの歴史がもう証明したけれど。

別に打ち上げで仲良く話したわけでもなかった。でも、お互い、お茶の間に近いところを戦場として、同じような言葉を世間にぶつけられながらも、それぞれにボールを投げて、世に歌を届けていった。いつしか、自分は彼らを特別な意識を持ってみるようになった。同志だと、そう思った。

ファンモンが渋谷AXをやったと聞いたら、なにを!と思った。じゃあこっちは渋公でライブだ!と息巻いていたら、今度は向こうが武道館を決めたという。別に会場の大きさを競っているわけじゃないけれど笑。彼らが頑張っていると、不思議と勇気がわいて、頑張れた。

楽天の田中投手が日本シリーズの最終戦で登板したとき球場に流れた「あとひとつ」あのシーンを見たときは、泣いた。ファンモンのすばらしい曲たちは何曲も世の中に届いていったけど、その象徴みたいだった。あえて言うなら、やっぱり”俺ら”は届けられるじゃないか。そう思えて、泣けた。

解散後も、ファンキー加藤くんは、自分が憧れている彼のかっこいい背中のイメージ通り、挑戦を続けた。そしてすばらしいことにモン吉さんも、また新たに音楽活動をご自分のペースで始めるという。自分たちも彼らに胸を張れるよう、頑張りたいと、いつもそう思う。

今日はここまで。乱文、長文、お粗末様でした。

次回は『第18回』

遂にここまで来ました 笑

2月29日は吉岡聖恵さん、8回目のバースデー

と、いうことで、渋谷にてサプライズパーティーが

敢行されました。

今回のサプライズは、まあまあうまくいったようで

良かったですね♬

聖恵ちゃん、32歳、本当におめでとうございます

いきものがたり まとめ 11 (第15~16回) [いきものがたり]

2月8日 第15回

『第15回 』

桜が咲き始めます…。

(362) 「SAKURA」がリリースされる数日前、はじめて、テレビの全国放送に出演した。NHKのポップジャムだ。場所はNHKホール。「ここで紅白歌合戦もやるんだよ」と大人たちは緊張する僕らにハッパをかけた。

楽屋が大部屋で、サポートメンバーも一緒だった。ドラムを叩いてくれた原治武さんがそこで、まじまじと水野の顔をみつめ「まぁ、よく、ここまで来たよね。よかった」と言ってくれた。

ジブさんは厚木のライブハウスにいた頃から、僕らを知ってくれている地元の先輩だ。路上ライブで歌っている姿もみている。それが数年経って、あのわけのわからない大学生たちが、NHKのテレビの楽屋まできたことを、先輩として喜んでくれた。

いざ本番となって舞台袖で待つ。女性アナウンサーが自分たちを紹介してくれる。「つづいては、期待の新人。いきものがかりの皆さんです。」NHKホール3000人の観客に名前がコールされた。すると予想もしないことが起きた。客席から、笑い声が聞こえてきたのだ。

その日のNHKホールに僕らを知っていたひとなど、ほとんどいなかったのだろう。「いきものがかり」という名前を、初めて聞くひとばかりだったはずだ。自分たちでも認める、変なグループ名。観客の皆さんは、そのグループ名に「なんだそれ!」とおもわず笑ってしまったらしい。

今でも、NHKホールでの出演のときに、拍手だったり、歓声だったりをもらえると、そのときのことを思い出す。いきものがかりという名前を、知ってもらえるようになったんだなぁ、と毎度、思う。

「SAKURA」がリリースされて、1週間。はじめてランキングというものが出た。今にくらべれば、当時はまだCDという商品が売れていた頃だと思う。ランキングというものにも、今よりもう少し、意味があったか。初週のランキングは40位だった。

と言っても、そのランキングが高いのか、低いのか、正直当時の自分たちにはわからなかった。本家のオリコン(見たことあるひといるだろうか。業界誌。)は、見開き2ページで1位から100位までが載っている。すると当然、左ページには、1位から50位までが載ることとなる。

業界のひとは、新人はまずこの「左ページ」に載ることを目指せという。初週で40位だった僕らは、その「左ページ」に載れたわけだ。「左ページ載れたじゃないか、まずはよかったな」と言われるが、本人たちはやっぱりよくわかっていない。気にする余裕がない。はぁ…と頷くだけだ。

キャンペーンが始まって、日々をこなすことでいっぱいいっぱいだったと思う。もう次のシングルのレコーディングも始まっていた。今から考えれば、もっと先行きに不安になってもいいはずだったと思うけれど、よくも悪くも、いろんなことがよくわかっていなかった。

「SAKURA」が使われた電報のCMは流れ続けていて、3月の中頃まで流れると聞いていた。わからないなりにも「CMが終わっちゃったら、聞いてもらう機会も少なくなっちゃうのかなぁ」とぼんやり考えていた。

ちょうど同じころ、テレビのなかで、ワールドベースボールクラシックが始まる。初めての大規模な野球の世界大会。イチロー選手なども出場して、日本では大変な注目度だった。子供のころから野球好きな自分も、もちろんそれを見ていた。

いくつか劇的なドラマもあって、日本代表は準決勝へと勝ち進む。その試合中継だ。両代表チームの国旗の掲揚が終わり、さぁこれから試合だというところで、いったんCMになった。びっくりした。自分たちの曲が、流れてきた。電報のCMが流れたのだ。

「こんなタイミングで流れて、びっくりだなぁ。」と、それが自分の行く末を変える”事件”であるとは、そのときはまったく思わず、ぼんやり口を開けてテレビを見ていた。CMはその後の決勝の試合中にも流れた。「いいときに流れたね!」と、チームは無邪気に喜んでいた。

3月26日…だったと思う。その日僕らは、初めて路上ライブをした相模大野の駅に、巨大な桜のオブジェがあるということで、その前でデビュー曲を歌わせてもらうというイベントに出演した。パフォーマンスが終わって楽屋に戻るとスポーツ新聞が置いてあった。

僕らのことが記事になったという。ぱっと新聞を開くと、大きく「いきものがかり」という文字。WBCの中継でCMが流れたことをきっかけに、「SAKURA」に注目が集まったことが、でかでかと記事になったのだ。「問い合わせ殺到!」という、ベタすぎる文字がそこにあった。

「何か変わりそうだなぁ」と、まるで他人事のように楽屋でその記事を眺めていたのを覚えている。のんきだった。その夜に、その記事がヤフートップにあがった。世の中のひとの多くにとって、この時が「いきものがかり」というグループ名を、初めて目にした瞬間だったんじゃないだろうか。

親父は、ヤフートップに僕らの名が上がったときの、パソコンの画面を印刷してた。嬉しかったんだろう。

なにかが変わっていくことを意識するほどの余裕が、当時の3人にあったとは思えない。よくわからないままに、走り出してはいた。40位だった「SAKURA」のランキングが、7週連続で上がっていった。それは”ありえない”ことだった。でもそのときは、その意味をわかっていなかった。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第16回』

2月20日 第16回

『第16回』

あの階段と、あの長椅子と。

(381) デビュー曲の「SAKURA」から大ブレイク…というフレーズで紹介してもらうことがたまにある。たしかに「SAKURA」は自分たちを知ってもらうきっかけになったけれど、実は、輝かしいビックヒットとまで言えるかというと、必ずしもそうではではなかったと思う。

オリコンランキングでいえば、最高位は17位。ベストテンにも入っていない。歌がつかわれた電報のCMは、東日本地域だけでの放送で、関西や九州では当初、ほとんど曲は知られていなかった。

それでも多くのひとにいまだに「あのころ、よく聴いたよ」と言ってもらえるのは、デビュー初期に、全国各地でキャンペーンをして、何度も人前で歌わせてもらったことと、そして幸運なことに、子供のころから憧れていた多くの音楽番組に出演を果たせたことが大きかったのだと思う。

当時、原宿のラフォーレの前で小さなステージを組んでイベントが開かれることが多かった。僕らもデビュー曲をプロモーションするため、急遽、そのラフォーレ前のステージで歌わせてもらうことになった。神奈川の片田舎の人間にすれば「原宿のラフォーレでライブ!?」と戸惑ったものだ。

都心でのライブということで、WBCの件で少し話題になったこの変な名前のグループの姿を、一度チェックしておこうと、いろんなひとたちが見に来てくれていたらしい。緊張したライブを終えて、ステージを降りると、ひとりの男性がそこに立っていた。

スタッフが早口で男性を紹介してくれたが、こちらはステージ直後で、なんだかよくわからないまま、挨拶をした。その男性が驚くことを口にした。「21日のミュージックステーション、出演してください。」ミュージックステーションのスタッフさんだった。

時を振り返って高校時代。吉岡はミュージックステーションを見ることができない頃があったと言う。笑ってしまう話なのだけれど、なぜかというと、「悔しくて、見れなかった」のだそうだ。なんで、そこに自分がいないんだろう、悔しい!と思っていたらしい。

高校生くらいになると、若くしてデビューした同世代のシンガーたちも当然ながらテレビに顔を出すようになる。「なんであそこに私はいないんだ!」憧れが強すぎて、そのステージが自分にとっては、まだ手の届かない夢でしかないことが、10代の少女なりに悔しかったそうだ。

当日、早朝にテレビ朝日のスタジオに入ると、文字通り”夢にまで見た”あの階段と、長椅子がそこにあった。リハーサルでそこに腰をかけると、なにやら隣の吉岡がプルプル震えている。

「お前、もう泣いてんのかよ!まだリハーサルだよ、はえーよ!」「だってさぁ…」笑った。スタジオはテレビで見るよりもずっとコンパクトで、そこにテレビでは姿の見えない100人規模の大勢のスタッフさんがセットの組みかえを忙しく行っていた。

「SAKURA」を歌った。当時は、少しでも覚えてもらいやすいようにと、吉岡は黄色いTシャツとジーンズというスタイルでどんな番組にも出ていた。スタイリストなどがつく機会はまだ少なく、衣装は自前のことも多かった。吉岡は古着屋を回ってTシャツを探したりしていた。

本番中、短いトークが終わり、さぁこれから自分たちが歌うというところでCMが入る。リハーサルから泣くぐらいだから、もちろん緊張しているのだけれど、CM中、吉岡が何を思ったか隣に座っていたタモリさんに「タモリさん!パワーください!」といきなり手を差し出した。びっくりした。

すると、もっとびっくりしたことに、タモリさんは「おう。」とさして驚くこともなく、吉岡の手を握ってくれ、念を送るようなポーズをしてくれた。そのまま自然と、今度は吉岡だけでなく、水野、山下にも同じように手を握ってくれる。感激してしまった。嬉しかった。

番組が終わると、出演者には通称Mステティッシュと呼ばれる、記念のティッシュボックスが渡される。「これが、あのMステティッシュか」と素直にはしゃぐ。まさに夢のような時間だったわけだが、家に帰ると急に不安になってきた。

ひとりぐらしを始めたばかりの都内のアパート。近くに線路があり、電車が通ると少し揺れる。さっきのキラキラしたテレビの世界から、急に現実に戻ってきた。Mステティッシュを眺めながら、えらいことになったなぁ、食っていけるのかなぁと、ひとりきりの部屋で、ぼんやり考えていた。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第17回』

2月15日は超ばかり発売一か月前だからでしょうか?

FMヨコハマを一日ジャック

お疲れですかね~![]() ?

?

さまざま水面下でなにやらやっているようであります。。

いよいよデビュー10周年日まであと30日切りましたね~?

いきものがたり まとめ 10 (第14回) [いきものがたり]

『第14回 -前編- 』

今につながる出会いを経て。やっとデビューが見えてきました…。

デビュー曲の「SAKURA」は島田昌典さんにプロデュースしてもらうことになった。前にも触れたが、いきものがかりはデビュー前の1年間ほど、デビュー曲の選定でかなりの迷走をして、デビュー曲候補とされて実際に制作が行われながらも、話が前に進まなかった曲が、いくつかあった。

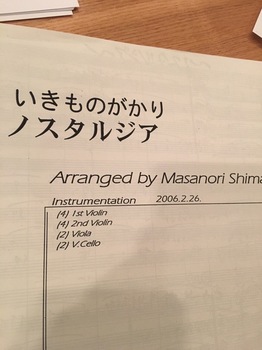

島田さんにプロデュースをお願いしたのも、実は「SAKURA」が初めてではなく、その前に「ノスタルジア」というインディーズ時代の代表曲を託していた。これは実際にデビュー前にレコーディング(歌入れをのぞく)が行われた。数年後に時をかけてリリースされた。

島田さんのお宅にはプライベートスタジオがあって、そこで会ったのが初対面だったと思う。自宅にスタジオがある(しかもめっちゃおしゃれ!)というのが、まだ学生だった僕らには信じられなくて、キラキラした憧れを、目の前で見させてもらっている感覚だった。

レコーディングのサウンドチェックで、何気なくaikoさんの楽曲のイントロを島田さんがピアノで弾いたときは、声も出なかった。ふりしぼって「うわ…本物だ」とこぼすのがやっとだ。メンバーと「(い、い、いま、聴いた!?)…!!!」と目を合わせた。

島田さんに手掛けてもらった初めての曲。「ノスタルジア」のレコーディングのとき。こちらは終始、緊張していたのだが、作業の終わりかけに島田さんが突然こちらに振り返って「いい、歌詞だねぇ…」と言ってくれた。ボソっと言ってくれたその姿が、嬉しかった。

デビュー曲”候補”だけが増えていく1年間だったが、そのなかで、いまでもお世話になっているプロデューサーの皆さんとの出会いも多くあった。田中ユウスケさんや、江口亮さんも、当時に出会っている。

田中さんはインディーズ時代の「コイスルオトメ」のレコーディングが出会いだったと思う。はじめに事務所の会議室へ打ち合わせに来てくれたのだが、おしゃれなジャージ姿が印象的で、まさに新進気鋭のクリエイターという雰囲気が漂っていて、かっこよかった。

そのくせ、こちらが恐縮するほど低姿勢で、大人たちがどんな無理難題を言いだしても笑顔で「ですよねぇー」と言って、華麗にボールを投げ返してしまう。本人は「やめてくださいよぉ〜」とおっしゃるかもしれないが、天才なんだと思う。

「じょいふる」は田中さんの存在なくしてヒットしなかった。「じょいふる」をあのかたちで出せたことは、自分たちの将来を変えてくれたと思う。

江口さんと初めて出会ったのは下北沢の喫茶店だ。「月とあたしと冷蔵庫」という曲をプロデュースしてもらうことになって、その打ち合わせだった。

なにを話したかは全然覚えていないけれど、とにかく会話の80%くらい江口さんがずっとしゃべっていた気がする。江口さんが帰ったあと3人で顔を見合わせて「よくしゃべるひとだったね」と言い合ったことを覚えている。

江口さんと僕らは、年齢がそれほど変わらない。だから本当に良き先輩、お兄さんのような存在だった。ディレクターに厳しく鍛えられていた僕らを見て、気にかけてくれたんだろう。ずいぶん優しくしてもらった。先輩バンドマンとして色んなアドバイスもくれた。

当時は3人ともまだ海老名、厚木に住んでいた。レコーディングが終わるとそちらに帰る。作業が朝方まで続いた終わりに「送ってってやるよ」と、なんと江口さんが車で3人を海老名まで送ってくれたこともあった。

のちに「ブルーバード」や「気まぐれロマンティック」など、自分たちの代表曲と呼べる作品も、江口さんに手がけてもらった。おこがましいかもしれないけれど、戦友と呼べる先輩だ。

デビュー前に、亀田誠治さんとも出会っている。 最終的に「SAKURA」のカップリング曲となった亀田さんのプロデュース曲「ホットミルク」は、デビュー曲の最有力候補だった。レコーディングしたときは、自分たちはこの曲でデビューするのだと思っていた。

僕らの世代で、亀田さんが手がけた音楽に影響を受けていないひとはいないだろう。水野なんかは高校時代、ノートの落書きに「作詞作曲 水野良樹 編曲 亀田誠治」と夢を書いていたくらいだ。亀田さんの作業スタジオの玄関先で、ご本人の笑顔を初めて見たときは、震えるようだった。

亀田さんとの初対面の日、吉岡はお母さんに持たされたお土産を持参していた。厚木の鮎モナカという、どこの田舎にでもなにかひとつはある、いわゆる地元の名物菓子だ。不躾だったのだと思うのだけど、亀田さんはそのときのことを後になるまでずっと覚えていてくれて、笑ってくれた。

今だから言える話だけど、初めて亀田さんにプロデュースしてもらえるのが自分の書いた曲ではなく山下の曲だと知って、当時はちょっぴり悔しかったものだ。まだ若かった。「ホットミルク」から数年間、2度目の機会は巡ってこなかった。「風が吹いている」まで辿り着くのはまだ先のことだ。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第14回 -中編-』はのちほど。

『第14回 -中編- 』

もうちょっとです。もうちょっとで、デビューなのです。

デビュー前に、3人で観覧したライブで、忘れられないものがふたつある。ひとつはYUKIさんの武道館ライブ。もうひとつは、サザンオールスターズの皆さんの横浜アリーナ年越しライブ。

デビューが近づいてきて、これから世に出る3人に、少しでも勉強になればと思ったのだろう、大人たちが、いろいろなつながりのなかでライブを見せてもらえる機会を与えてくれた。

吉岡にとってaikoさんやYUKIさんの存在は、もちろん大きなものだ。路上ライブではaikoさんの「カブトムシ」を何度も歌ったし、高校では「ジュディマロ」という本物をもじった名前のコピーバンドをやっていた。吉岡の世代の女の子の多くがそうであるように、無邪気に憧れた。

日本武道館という場所を訪れたことだって数える程度しかなかった僕らにとって、YUKIさんの武道館ライブは、文字通り圧倒的なものだった。ちょうど「JOY」がヒットした頃だ。目の前の座席にはYUKIさんのMV衣装を完璧に真似て踊りまくるファンの皆さんが、大勢いた。

YUKIさんの一言、一言に、悲鳴のような声があがる。ここまで人々を熱狂させるものなのかと。説明するまでもないのだろうけれど、正真正銘の”カリスマ”のライブだった。

帰り道、あまりの凄さにうなだれて水野は呟いた。「いやぁ…これは勝てない…。勝てっこない…。」すると吉岡がこちらにキッと振り返って、なんともすごいことを言う。「そんなこと言わないで!勝たなきゃいけないんだから!!がんばんなきゃいけないんだから!」と怒る。

吉岡が背伸びをしたことを言っているようだが、つまるところ水野も、YUKIさんと張り合おうなんて、身の程しらずも甚だしいことを考えたうえでこの言葉を吐いているわけで、今から振り返れば恥ずかしい会話だったかもしれない。

でも二人ともデビューするということは、世に出るということは(「勝つ、勝たない」という言葉が適しているかは別にして)自分たちが憧れるこんな先輩たちとも、ちゃんと向き合えるような存在になる覚悟を、持たなきゃいけないとは、思えていたのだと思う。その覚悟は、必要なものだった。

不恰好で世間知らずだったけれども、その熱い意気だけは、無駄に心からはみでていた。そんな吉岡と水野だったのだと思う。ちなみに、山下はあの頃から、ポーカーフェイスだった。

2005年の末だ。来年の春に、自分たちは世に出るのだと心に決めている。そんな年末。横浜アリーナの立ち見席で、サザンオールスターズの皆さんの恒例の年越しライブを見た。

老若男女、全世代のひとたちが来ていた。徹頭徹尾、エンターテインメント。楽しくて、キラキラしていて。誰もが知っている曲なのに、歌詞がちゃんと表示される。桑田さんは「ありがとうね!ありがとうね!」と盛んに感謝の言葉を口にする。

うわぁ、これを目指せばいいんだ。理想が、ここにある。そう思った。

いまだにはるか遠いところにある背中で、目指しているなんて言葉をつかうことも、今はおこがましいしなと思う。加えて、いろいろなことを経験して、自分たちが理想とする姿も変わっていった。追いかけるのではなく、自分たちでつくらなきゃならんのだと、今はその現実に息を切らしている。

ただ、あの日、あの場所で、あのライブを観れたことは、ほんとうに幸運だった。「心を込めて花束を」が演奏された。いつか自分もこの歌のように、どこか遠くまでたどり着いた先で、感謝を述べることができるだろうかと、ぼんやり、そう思っていた。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第14回 -後編-』はのちほど。

今日中にデビューさせたい…。長い…汗。すんません…。

「第14回 -後編-」

デビューです。SAKURAの、マスターテープ。

デビュー曲「SAKURA」は、リリースが決まったときはノンタイアップだった。もう楽曲の強さだけに賭けて、とにかく一度世に出してみよう。そんな風な心境に、なっていたと思う。

だがチームのスタッフは、それでもあきらめず、どうか3人のデビューが少しでもよいかたちになるようにと、ギリギリまで頑張ってくれていたようだ。突然、電報のCMで、「SAKURA」が使われることになったという知らせが入ってきた。

”抜擢”だったのだと思う。もっと名のあるひとの曲を使うのが当然だったはずだ。地元の神奈川でも大した知名度がなかった僕らのような無名の新人を、なぜか使ってくれた。聞けば、とにかく曲を気に入ってくれたという。一番、うれしい話だ。

3月の初旬頃だろうか、CMが流れ始めた。いつも見ているテレビのなかから、自分たちの曲が聴こえてきて、うれしいというより、少し不思議な感覚だった。親戚からはそれこそお祝いの電報が、送られてきたものだ。そのCMが人生を変えることになるのは、もう数週間後のことだ。

デビュー日はFM横浜の楽屋で迎えた。

当時、僕らはFM横浜でレギュラー番組を持っていて、放送日が火曜日の深夜だった。CDのリリースは水曜日。つまり日付が変わる瞬間は、FM横浜にいた…ということになる。

CMが少しずつ流れ始めていたけれど、別になにかが変わったわけでもまだなかった。世の中の注目を浴びて、期待の大型新人、待望のデビュー!!という感じではまったくなかったので、正直、リリース日はあっさりと、ひっそりと、迎えていたというのが正直なところだと思う。

その後、10年間をともに戦うことになるマネージャーの加藤さん。プロモーターの栗原さん。そこにいたのは、数人のスタッフと、メンバーだけだったと思う。加藤さんは初代マネージャーから、現場をまかせられて、まだ数ヶ月の頃だったと思う。ちょうど今の僕くらいの年齢だったろう。

栗原さんなども、担当を言い渡されて、数日前に着任したばかりだったはずだ。まだ会話もそれほどしていない頃だったか。今では自分たちの作品を世に届けてもらううえで、もっとも信頼しているチームスタッフのひとりだ。熱い戦友である。

そんな感じで、今から考えれば、あのときは、まだなにも始まっていなかった。ほんとうに、なにも。わくわくして、はしゃぐ…という風でもなかった。ただ、静かに、やっと始まるんだなぁ…と。

番組の放送を終え、楽屋にいくと、FM横浜のディレクター加藤さん(マネージャーと同じ苗字!)がお祝いにシャンパンを用意してくれていた。紙コップで、それぞれに分けて、みんなで静かに乾杯した。たぶん、あの乾杯は、一生忘れないだろう。

デビューシングルの盤面に、メンバーでお互い、サインをしあった。水野は、吉岡と山下にしてもらい、他の二人もそれぞれ自分以外のメンバーにサインをしてもらう。そのCDを、お互いに記念として、持った。

水野はたぶん実家に帰ればあると思う。山下は「どこにやったっけかな?」と、とぼけている。3人のなかで唯一、吉岡が、そのCDをことあるごとによく眺めていたという。その話を、最近になって聞かせてくれた。

サインの横にメッセージが書いてあったそうだ。「10年後もCDを出しましょう。…って、リーダーの字で書いてあるんだよ。ああ、そういえば、これ、もうそろそろ叶うんだなって」書いたことを忘れていた。でも、どうやら吉岡が言うようにその目標は、あとちょっとでかなう。

その言葉を書いてから、もうすぐ10年になる。2006年3月15日。いきものがかりは「SAKURA」で、静かに、デビューを果たした。

今日はここまで。乱文、そして長文、お粗末様でした。

やっとデビューまで来れました。とほほ…笑。

次回は『第15回』

おまけ

@abemitsuyasu 僕のCDには「リーダーよ、永遠に」っていう、よくわかんないメッセージが聖恵の字で書かれてました笑。

いきものがたり まとめ 9 (第13回) [いきものがたり]

今日はすこし横道にそれて、デビュー前夜の頃。…の自分語りです。

いきものがたり まとめ 8 (第12回中編~12回後編) [いきものがたり]

『第12回 〜中編〜』

ここらへんの話は、一気にいきます…。

ディレクターに鍛えあげられているまさにその最中だったと思う。2005年の初夏だったろうか。レコード会社主催のショーケースライブを、渋谷のDuoという少し大きめのライブハウスで行うという。ショーケースライブ。「ぎょーかいじん」が来る、あれだ。

これからデビューを控えるエピックレコードの新人を、各メディアやイベンターのひとたちにお披露目するライブだ。たしか、全部で7組ほどだったろうか。いきものがかりも、そこに出るということになった。

出演者は全員デビュー前。アンジェラ・アキさんや中孝介さんもそこにいた。お二人とも当時から素晴らしかった。異色なところではAkeboshiさんもいた。リハーサルで初めてAkeboshiさんのライブを観て山下と「いやぁ…天才っているんだなぁ」と二人で話したのを覚えている。

ライブのパフォーマンスについても当時僕らは多くの指導を受けていた。MCがダメだということらしく、ちゃんと準備しろときつくいわれ、今では考えられないがMCの台本を、こと細かく水野が書いた。「うん」という相づちまで一文字残さず書いた。今なんて、何も考えず舞台に上がるのに。

衣装の方向性も決まっていなくて、なぜか吉岡はタイトなスカートに、ブーツのようなものをはかされて、彼女本来の性格とはずいぶんちがう格好をさせられていたと思う。もうほんとあの頃は、なにからなにまで、めちゃくちゃだったなぁと笑ってしまう。

そのライブ用に宣材写真を撮らなきゃいけないとなって、初めてスタイリストさんやメイクさんが入って、ロケをして撮影した。水野は、なぜか髪を立ち上げて、オールバックのような髪型にされた。ピッチピチの赤いTシャツを着させられて。ほんと、あれ、なんだったんだ。笑。

会場にはテーブルが用意されていて、さまざまな業界の関係者たちが、席についていた。ひとつひとつ、出演者の紹介と、パフォーマンスが行われていく。いきものがかりは「コイスルオトメ」と「ホットミルク」を演奏した記憶がある。あれ、違ったかな。緊張もして、あまり覚えていない。

パフォーマンスのときの記憶よりも、そのあとのことのほうが、強く印象に残っているからだ。今からすれば、笑い話だけれど、ちょっと悔しかった、記憶。

すべての新人のパフォーマンスが終わると、ライブに来てくださった各関係者の皆さんとの「ご挨拶タイム」みたいなものがセッティングされていた。これからデビューする新人を、いろんなメディアのひとにちょっとでも覚えてもらおう。レコード会社としては、当然の売り込みだ。

だが、その”ご挨拶”がなかなかにすごいスタイルで行われる。みんなアーティスト名が書かれたプラカードを持たされるのだ。各テーブルにはメディアの人達やCDショップのバイヤーさんなど関係者が座っていて、その間をプラカードを持ってラウンドガールのように練り歩く。本当の話だ。

ま、そういうことは、僕らはわりとおもしろがってやってしまうほうなので、「ひでぇな」って思いながらもキャッキャとふざけて、はしゃぎながらプラカードを高く掲げて、各テーブルをまわりはじめた。でも、そこからだった、つらかったのは。

7組すべてのアーティストが会場をまわるのだけれど、それぞれで「まわる時間の差」が生まれてくるのだ。

どういうことかというと、パフォーマンスが評価されたアーティストは各関係者の皆さんも社交儀礼の挨拶だけじゃなく、熱いコメントをしてくれて、自然と会話が長くなる。評価されないアーティストは会話も弾まず、しまいには流れ作業のようになって、あっという間に挨拶が終わってしまう。

関係者の方々の目というのはプロである以上、シビアだ。自分が「このアーティストは伸びる!」と思ったら、そこに情熱をかたむけてくれるが、「これはダメだな」と思ったら、どうしてもドライな態度になる。責めているわけじゃない、それぞれの世界のプロとして、当たり前のことだと思う。

僕らは、7組中、もっとも早く、挨拶が終わってしまった。20分くらいで終わってしまって、あとはずっと会場のいちばん後ろで、プラカードを持って、ぽつんと3人で立っていた。

さっき「よろしくお願いしますっ!」と元気いっぱいで挨拶した吉岡に、苦笑いで「まぁ、がんばってね」と言った男性が、目の前でアンジェラアキさんに「いやぁ!素晴らしかった!」と飛びつかんばかりに話しかけている。当然だ、アンジェラさんのパフォーマンスは、本当に素晴らしかった。

ああ、オレら、ダメだったんだなぁ。話は簡単だ。良いパフォーマンスが出来なかった自分たちが悪い。会話が盛り上がり、いつまでも挨拶回りが終わらない、他のアーティストさんたちの背中を、いちばん後ろでながめながら、自分たちは本当にデビューできるのかなぁとぼんやり考えていた。

でも、誰もが見向きしてくれなかったわけでもなかった。ほんの数人だったかもしれないけれど、ちゃんと情熱を持ってコメントしてくれるひともいた。そのひとたちは、その後、自分たちの活動を、本当にいろんなかたちで助けてくれた。

広島のイベンターにTさんというひとがいる。たしか、そのショーケースライブの打ち上げの時だったと思う。ライブをほめてくれて、スタッフさんのいないところで一言、ぽつりと僕に言ってくれた。「オレね。いきものはね、金の匂いがするんだ。」今から振り返っても、すごい台詞だ。

皆さんはこの言葉、どう受け取るだろうか。業界の人のひどい言葉と思うだろうか。でもそのとき僕は、心から嬉しかった。このひとはいくつものライブ現場を見てきたプロとして僕らに「可能性がある」と思ってくれた。そして言わなくていい、剥き出しの本音の表現で、それを伝えてくれた。

もっとキレイに言うことだって出来るのだ。でも、そんなきれいごとの嘘を言うのではなく、プロとして「お前らは成功すると思う!だからお前らとの仕事はいつかでかい仕事になる!俺はお前らと組みたい!」と本音で、まだ世の中のことをほとんど知らぬ、若造の僕に、伝えてくれたのだ。

実際、Tさんはデビュー当時から中国地方のライブイベントを何度も組み立ててくれて、誰よりも熱い情熱で僕らのライブを助けてくれた。客が入らなくても続けてくれた。「いつかアリーナでやるようになってくれねぇと、うち儲からないぞ!」と冗談で笑いながら、でもずっと応援してくれた。

今でこそ、アリーナツアーなんてことができるようになったが、本当にデビュー当時は、なかなかライブにお客さんを集めることができなかった。Tさんだけじゃなく、全国各地で、いきもののライブを、ライブハウスのツアーから、ともにつくってくれたイベンターさんたちがたくさんいる。

みんな熱い情熱を持って、僕らに可能性を見出してくれた。その出会いに恵まれていった僕らは、端的に、幸せだったと思う。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第12回 〜後編〜』はのちほど。

『第12回 〜後編〜』

まだ、まだ、まだ…デビューしていないっていう…笑。

相変わらず、アニメの主題歌の座は獲得することができなかった。オトナたちは焦っていたし、僕らも自分たちを見失っていたけれど、しかしその裏で、自分たちの自我というか、軸のようなものが、むくむくと、育っていたのだと思う。

「一度、好きにつくってみれば」と、いろんなことがうまくいかないので、もはや、なかばサジを投げるような感じで、スタッフから提案された。思ったように、やってみろよ。と。内心は、かきまわせるだけかきまわしておいて、今さら…なにくそ。と思っていた。まだ、子供だった。

自分たちの感覚に従って、自分たちにとって正しい曲をつくるほうが、必ずうまくいく。必ず、世に出れる。ということを、言葉だけではなく、かたちとして提示しなければいけなかった。「思ったようにやれ」と言われたほうが、責任は重い。でも結果を出すしかない。自信はあった。

わけのわからない嵐に飲み込まれて、ほとんどすべてを見失えるだけ見失っていたけれど、1週間ほど時間を与えられて、「ほんとはこんな曲、やりたかったよな」と、自分のなかに最後に残ったかけらのようなものを、ぼんやり思いながら、メロディを書いた。

それが「SAKURA」だった。

当時は、森山直太朗さんの「さくら」があったり、ケツメイシさんの「さくら」があったり、コブクロさんの「桜」が流れ始めていたり。とにかくいわゆる「桜ソングブーム」が、もう起きていた頃だった。でも、そんなことを気にする余裕が、そもそもなかった。

歌ってメロディをつくりながら「さぁくら〜♪」と出てきてしまったときは「ああ、桜ソングか。二番煎じと言われるかな。」と一瞬思ったが、でも今自分が書きたいものは、これなのだから、書けばいいか。世の中の動きなんてどうでもいい。と、思い切った。逃げるほうが、かっこわるいと。

あのとき、J−POPという言葉をつかって、自分たちを肯定的に語るグループはあまりいなかったと思う。そんなグループが「桜」という使い古された、でも、J-POPにとって最大のモチーフから、デビュー曲で逃げずに戦ったことは、今から振り返れば、正しかったな、とは思う。

ただ、身の程知らずだったとは、思う。

しばらくして、本当にデビュー曲が決まらない。タイアップもうまく決まらない。チーム内では様々な意見があったのだろうけれど、メロディが強いあの桜の曲を、タイアップがつかなくてもいいから、曲を信じて、デビュー曲として出してしまおう、となった。たしか、そんな流れだったと思う。

最初、のちに「SAKURA」となる曲には、ある程度の仮歌詞があった。デビュー曲にするのならば、その歌詞を、もっと洗練させたい。吉岡の歌を鍛え上げたディレクターと、今度は僕が1対1で向き合うことになった。

簡単に言うと、40回ほど、歌詞を書き直した。つらかった。

40回の歌詞の書き直しに、付き合うディレクターも凄い。たった数文字の表現について、2、3時間電話で話すことも何度もあった。お互い、熱がこもって、ほぼ喧嘩のように語気が強くなることもあった。

ある部分の修正をメールで送ったあと、留守電にディレクターからメッセージが入った。どうやらうまく書けたようで、ほめようと思ってくれたらしい。「いや、あの部分、感動したよ」と簡単なメッセージだったのだけど、その声がふるえている。

のちに「SAKURA」がリリースされたあと、ある作詞家の方がディレクターに「君の担当している彼らのあの歌詞。よかったよ」と褒めてくれたという。それを知らせようと電話してきてくれた時も、電話先で彼は泣いていた。もう自分だけの曲じゃない。一緒に戦っているような感じだった。

歌入れが迫る。何十回も書き直しているけれど、ゴールまで辿り着かない。このままでは歌入れに間に合わない。大阪でのイベントライブがあって現地に入ると、ディレクターがいた。大阪まで来てくれた。その日が初めての大阪ライブだったが、そのまま喫茶店に入り、本番まで歌詞の話し合い。

梅田の喫茶店だったと思う。少しおしゃれな。そのおしゃれな店の雰囲気にまったくそぐわない二人だった。一方は、書き直しの作業でげっそりした、顔色の悪いソングライター。もう一方は、鬼気迫る表情で歌詞を読み、なんとかいいものにしたいと充血した目を見開いているディレクター。

「うん。これでいいんじゃないかな。やっと書けたね…」ディレクターがぽつりと言った。「いやぁ…よくやったね…」そう言ってくれたけれど、なんだか意識がはっきりしていなくて、ああ、これで終わったのか…と。不思議な気持ちだったことを、覚えている。

メジャーデビュー。というやつが、迫っていた。季節は、もう少しで、春になる。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。

そして今日は長文でした、お付き合いありがとうございました。

次回は『第13回』。

いきものがたり まとめ 7 (第11回~12回前編) [いきものがたり]

2016年1月8日 第11回

『第11回』

新年初の更新。今年もよろしくお願いします。若き山下くん。今年は、山下くん推し。

僕らがデビューする頃は「メジャーデビュー」という言葉が、今よりもまだ、もう少し輝きをもっている時代だったと思う。僕らはメジャーレーベルから作品をリリースする、つまりはメジャーデビューを目指していた。

仕組みがややこしくて理解されにくいかもしれないけれど、事務所に入るだけではデビューとはならなくて、自分たちの作品をリリースするレーベルをみつけないといけない。わかりやすい表現でいうと「手をあげてくれるレコード会社」をみつけなけらばいけない。

キューブに入ってすぐの頃、事務所主催のショーケースライブに出ることになった。ショーケースライブというのは、ようは業界人向けのお披露目会のようなもの。スーツ姿の業界人が腕組みをして見ているところで、ライブをしなきゃいけない、なかなかにきつい環境でのライブだ。

渋谷O-EASTでそれは開かれた。ずっと神奈川でライブをしていたので、東京の、しかも800人規模という当時の自分たちからしたら大きすぎるO-EASTの舞台に立つことにはかなりの緊張があった。

大学生だった僕らから見ると、「ぎょーかいじん」は怖かった。今から考えると、各地のイベンターさんや、メディアのひとたちなど、デビュー後にお世話になるひとの多くに、ここで出会っていたのだと思う。そしてそこに、僕らに”手をあげる”レコード会社のスタッフも来ていた。

エピックレコードは、当時、新人をみつけて若い世代でのヒットを目指そうと模索していた頃だったそうだ。キューブとすれば、なんとかいきものがかりにも興味を持ってもらいたくて、当時の社長だったカズさんこと、小林和之社長にもこのライブの招待状を送っていた。

小林社長。カズさん。は豪快なひとだ。エピックの社長として僕らは本当に可愛がってもらった。僕らもカズさんが大好きで、吉岡は関西弁のカズさんの口ぶりをモノマネして、ラジオでよく披露していた。他社に移られた今でさえ現場で会うと「元気か!」と声をかけてくれる。素敵なひとだ。

しかし当日、そんな素敵なカズさんの姿は会場にはなかった。カズさん、すっかりライブを忘れていて、なんと合コ…いや、女性との有意義な会食に出かけていたのだ。直前に気付いたカズさんは「やばい!」と焦り、社内のナンバー2に、代わりにライブに行くよう頼んだ。(すべて本人談)

頼まれたナンバー2のこのひとが、僕らの人生を変えることになる。「しょうがねぇなぁ…」と代わりに会場を訪れると、他のレコード会社の人間を何人も会場のなかにみつけた。「ああ、あそこも…。あのレーベルも…。みんな付き合いで一応、顔は出しているんだな…」かすかに身構えた。

何組か登場した新人バンドのなかで、ひとつ心にひっかかったバンドがあった。いきものがかりという、変な名前のグループだ。披露された「ノスタルジア」という曲が気に入った。あたりを見回すと他社のスタッフの姿。「あ、他にもってかれるかな」そのひとは直感で思った。

すぐにキューブに連絡をとり、興味があることを伝えた。他社の人間がたくさんきていた。もしかしたら他のレーベルと取り合うことになるかもしれない。いや、でもうちは今、会社の新しい顔となる新人のヒットを狙いたい。とれる新人は、とっておきたい。ここは一応、手をあげておかねば…。

しかし、実のところ、手をあげたのは、そのひとだけだった。「え??うちだけ??」

かくして、そのままスムーズに話は進み(だって競合する他社がいなかったから)いきものがかりはエピックレコードジャパンと契約をすることになった。事務所の部屋に呼ばれ、北牧社長から「いいニュースがある。お前らがメジャーデビューを果たすレコード会社が決まった」そう告げられた。

その日のことは覚えている。社長から怒られたからだ。デビュー決定を告げられても、僕ら3人は、なぜか全く喜ばず、神妙な顔をして「はい」と言っただけだった。「お前ら、もっと喜べよ!」と、笑われた。

「ここからが本当のスタートだ、もう引き返せない」と思うことしかできなかったのが、本音だ。もちろん物事が前に進むことは嬉しかったけれど、まだなにも成功していないのに無邪気に喜べる要素がなかった。むしろ、3人とも、これからが怖かった。

少し日をおいて、エピックのスタッフとの面談も行われた。社長の代わりに行ったライブで、うっかり僕らに手をあげてしまったひと、一志さんとも、そのとき初めて会った。”いっし”さんと読む変わった苗字なのだけど、会うなり「どうも、初めましてイッシーです!」と握手を求めてきた。

「うわぁ、いきなりあだ名で自己紹介?!めっちゃ、ぎょーかいじんだ!!」と戸惑った。今から考えれば、「イッシー」とふざけて言ったわけではなく、普通に「一志です」と自己紹介しているだけだったのだけれど、こちらは全てが初めての経験で、警戒しまくっていた。

激励する気持ちがあったのだろう。「うちのレーベルには、かつてドリカムが育った時代があり、ジュディマリが育った時代があった。君たちには、その次を狙う存在となってほしい。」普通なら、感激と恐縮の極みの言葉だ。まだ世にも出ていない3人にこれ以上ない、励ましの言葉だろう。

だが、悲しいかな、その前の挨拶で一志さんを「ぎょーかいじん」だと決めつけている僕らは「なに調子のいいこと言ってんだ。ダメになったらクビにさせるくせにっ!!やいやいっ!だまされてたまるか!!」と思っていた。そのあと後ろ盾として、めちゃくちゃ一志さんにお世話になったのに。

そしてその面談には、現場で僕らと向き合うことになる初代ディレクターも来ていた。その日からだ。僕らにとって、本当に長く、厳しく、つらい、デビューまでの育成期間が始まったのは。もう2度と過ごしたくないが、あの時間がなければ今の自分たちはないと言える、特別な日々が始まった。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第12回』。

2016年1月17日

第12回 (前編)

『第12回 〜前編〜』

写真が、ない代わりに、デビュー前のあれこれについて、前編、中編、後編の3部に分けて、書きます。長くて、ごめんなさい。

2005年の春頃に「人生すごろくだべ。」という3枚目のインディーズアルバムの制作に入った。一応、インディーズとは銘打たれていたけれども、エピックレコードのスタッフも現場に入り、いつか訪れるメジャーデビューに向けて、前哨戦となるような作品だった。

初代ディレクターは僕らより10歳ほど年長で、当時は30代前半だったと思う。端的に、厳しいひとだった。そこらへんのアーティストより、アーティスト。という言い方でどこまで伝わるのかわからないけれど、なかば狂気じみた情熱を、音楽制作に対して持つひとだった。

まず、最初に彼と向き合ったのは、吉岡だ。文字通り、叩きのめされた。完膚なきまでに。

過酷なものだなと思う。「歌いたくない」という言葉を吐いてしまうほど厳しかった音大での日々。そこでやっと積み上げた歌のかたちを、吉岡はまた再び、初代ディレクターにぶっ壊された。そして、その「壊す」というディレクターのその時の判断は、圧倒的に正しかったと僕は思う。

音大のミュージカル科で学んだ、あくまで舞台上でのパフォーマンスを念頭においた歌唱が、必ずしもすべて、そのままポップスに適用できるわけではなかった。「ポップスにおけるリズム、発声、ピッチ、パフォーマンス、歌い姿…どれひとつ出来ていない。なにひとつだ!」吉岡は叱責された。

渋谷にレコード会社が持つ、小さなプリプロスタジオがある。社長の気まぐれで「カジノスタジオ」という名前をつけられたそのスタジオは、新人がカンヅメにされて、育成される場所でもあった。雑居ビルの地下で、なぜかとってもカビ臭い。そこに、よく朝までいた。

とにかく吉岡は、歌って、歌って、歌って…歌い倒した。ファルセットを多用する歌唱法を、徹底的に直された。歌声の低域をふくよかにするために、中低域を魅力とするシンガーのCDを聴いて、その歌唱を完全コピーして歌って、さらに自分の歌い方に戻していくということもやった。

ポップスのリズムやグルーブの感覚を体で覚えるためにも、とにかく歌った…。ときに罵声に近い厳しい言葉を浴びながら、嫌というほど歌いまくった。作業が長引いて朝4時、5時まで歌うことも、ザラだった。そのなかで自分のスタイルを少しずつ、本当に少しずつ、つかんでいった。

このディレクターとの過酷な対峙は、デビュー1年後あたりまで続く。のちに男子二人も、曲作りにおいて同様に鍛えられるのだけれど、精神的にも、体力的にもタフな時代だったと思う。

昼にスタジオに入って、翌朝までスタジオで過ごす。あのどうしようもない気持ちで迎える夜明けを、今でも忘れられない。男子二人はスタジオから大学に行くことも多かった。あまりにつらくて、吉岡が叫びながら、スタジオの待合室の床を、比喩ではなく本当にのたうちまわったこともあった。

恵比寿の某スタジオにはディレクターの言葉に納得できなくて、なかば半狂乱になって水野が壁を蹴り上げたあとが、おそらくまだそのまま残っている。スタジオのひとには申し訳ない。スタジオに何の罪もないが、あの頃を思い出してしまうので、それ以来、僕らはそのスタジオを使っていない。

そこまで向き合ってくれたディレクターも凄まじい人だったと、改めて思う。いきものがかりを世に出そうとするために、本当に全身全霊でことにあたってくれていた。しかし、その情熱は嵐のようなもので気を抜くと吹き飛ばされて自分たちを思ってもいない方向に向かわせるようなものだった。

10年前の話だけれど、当時、ソニーミュージック系列の新人は、アニメの主題歌に選ばれることで、世に出るかたちをつくることが多かった。デビューする前の僕らも、とにかくオトナたちからは「なんとか、アニメの主題歌の座を獲得するんだ!」と、もう嫌というほど言われた。

2005年は、まさにそのための曲作りをしていたようなものだったかもしれない。当時のスタッフの要求はとってもストレートで、主題歌を狙うアニメのカラーに合わせて、ばんばん曲に修正を求められた。

バラードでつくったはずの曲が、いつの間にかアレンジャーに発注され、ディストーションギターの轟音が響くハードロックのデモで返ってきたりする。歌詞はアニメの方向性に合わせ、一字一句、気持ちの悪いほど前向きなものを求められた。戸惑う余裕さえなかった。

神奈川の片田舎から出てきた、いくらのんびり屋の大学生たちでも、その嵐に飲み込まれたら「自分たちの音楽ってなんですか?」という青臭いことを考えないわけがなかった。遅かったのかもしれないけれど「自分たちのスタイル」に対する自我が、その頃、初めて生まれてきたのかもしれない。

オトナたちの思惑が、暴風となって吹き付けられる嵐のなかに立たされてはじめて、「いきものがかり」ってどんなグループですか?ということを、本当の意味で考えだしたのだと思う。あの頃、恐ろしい速度で僕らは自分たちを見失っていったが、その反面、恐ろしい速度で、強くなっていった。

結局、そんな表面的にサウンドや言葉を合わせていくことが、いい結果につながるわけもなく、当時の僕らはアニメの主題歌を決めることがなかなかできなかった。それは先方の作品と”むすびつく”ことではなく、”こびる”ことでしかなかったのだと思う。それがうまくいくわけがない。

のちに「ブルーバード」や「青春ライン」、最近では「熱情のスペクトラム」など。先方の作品の世界観と、表面的ではなくちゃんと結びつくことで、自分たちにとって大切な作品になったアニメの主題歌がいくつもある。この頃の自問自答を越えて、生まれていったつながりだ。

「タイアップが決まらないとデビューできない」と偉いひとにはハッキリ言われた。そんなクソみたいなこと!…と格好よくグレることも、もしかしたらできたのかもしれないけれど、それがそのとき自分たちが直面していた、冷たく、温度のない、純然たる現実以外の何ものでもない、壁だった。

ひとまずはここまで。乱文、お粗末様でした。

『第12回 〜中編〜』はのちほど。

いきものがたり まとめ 6 (第9回〜10回) [いきものがたり]

『第9回』

今日の1枚。

町田駅での路上ライブ。当時、一番頻繁にライブをしていた場所かもしれない。

ちょっと話は飛んで。この頃、路上ライブを、不思議な男性客がひとり、頻繁に訪れていた。毎週、姿をあらわす。しかし話しかけてはこない。というか、いつも30mくらい距離を置いて、駅前の柱のあたりで、ずっとこっちを見ていないフリをしながら、聴いている。

今日の1枚。写真は山下さんからの提供です。左奥に若きダッチーの姿も。

事務所に入ってからまず行ったのはインディーズアルバム「七色こんにゃく」の制作だった。当時、ともに制作してくれたアレンジャーさんの自宅が横浜にあり、そこに通ってデモをつくっていった。

レコーディングスタジオというものに生まれて初めて足を踏み入れたのも、このときだ。池尻にマルニスタジオというスタジオがある。そこが「七色こんにゃく」の制作場所だ。雑誌とかで見た大きなスピーカーと、卓と、なんだかわからない機材いっぱいと…。素直に目を丸くして驚いてた。

レコーディングには、デビュー初期のツアーをともにまわってもらったドラマーの原治武さんにも参加してもらった。ジブさんは、サンダースネークに出入りしていた先輩バンドのメンバーでもあって、自分たちからすれば兄貴のような存在だった。

事務所に入ったことで、ジブさんのようなプロミュージシャンと出会うことも多くなった。とくに当時、事務所の先輩だった音楽プロデューサーの鎌田雅人さんには、ライブでのサポートにはじまり、相談相手にもなってもらって、とてもお世話になった。

また、ベースの安達貴史くんと出会ったのもこの頃だ。専門学校を出たばかりで、先輩バンドのサポートをしていた彼を初めて見たのは、サンダースネークのステージだった。当時、彼は丸々太っていて、山下は「じゃがいもがベース弾いてるみたいだった」と冗談を言って笑う。

事務所のスタジオで初めて紹介された彼は、自分と同じ人見知りで、最初の頃はあまり話もしなかったように思う。ただ腕はピカイチで、同い年でも、やっぱりプロのプレーヤーになるひとはとんでもなく演奏が上手いんだなと、驚いたものだ。

やがて打ち解けて、天性のお調子者だと気づくのに時間はかからなかったが、とにかく音楽に対しては真面目で努力家だった。当時から山下と「俺らは売れるかわかんないけど、でもダッチーみたいなやつにだけは、いつか成功してほしいよな」とよく話していた。

10年経っても、安達くんと同じステージに立てていることは、いきものがかりの3人にとっては光栄なことだ。すっかり売れっ子になって、スケジュールをとるのが大変なのが、嬉しいやら腹立たしいやらだが笑。もっともっとすごいベーシストになってほしい。

FMヨコハマのコンテスト番組に音源を送ってみてはどうか。毎月、リスナーの投票でグランプリを決める番組があって、そこからデビューするきっかけを得るバンドも少なくないと言う。事務所のスタッフさんから言われヨコハマミュージックアワードという番組にエントリーすることになった。

FMヨコハマといえば、地元民には憧れのラジオ局だ。当時は、山下の車でどこへ行くにも3人で移動していたが、いつも車中で流しているのはFMヨコハマだった。正直、子どもの頃は、FMヨコハマは全国放送だと思っていた。神奈川県民にとっては、どメジャーな放送局なのだ。

当時、プライムカッツ(FMヨコハマでのパワープレイのこと)としてスキマスイッチさんの曲がよく流れていた。たしか「View」だったと思う。それが僕らは大好きで、はじめてスキマスイッチのお二人にお会いしたときは、ラジオで聞いていたひとが目の前に!と感慨深かったものだ。

エントリーした楽曲は「真夏のエレジー」。深夜番組だったが、生まれてはじめてラジオで自分たちの曲が流れることに胸が高鳴った。実家にあったラジオコンポの前で比喩ではなく本当に正座をして、放送を待った。「恋は終わった」歌の最初のフレーズが流れたときは、素直に感動した。

「真夏のエレジー」は、歌謡曲のエッセンスが入った切なげな恋の曲だった。曲が終わると番組のDJさんが一言「いやぁ、いいねぇ!この曲はずるい!」と短いコメントをしてくれた。作風にただよう古めかしさを、褒めてくれた意味での「ずるい!」だった。すごく、すごく、うれしかった。

しかしコンテストは2位に終わり、僕らはその月だけで、エントリーから去ることになった。残念だったが数ヶ月後、思いもよらない話が、自分たちのもとにくる。「来年の4月から、いきものがかりにレギュラー番組を持たせたい」そう、FMヨコハマのスタッフのひとが言っているという。

その話を伝えられたときは、3人とも、それはそれは喜んだ。たぶんデビューが決まったと言われたときよりも喜んだじゃないかと思う。自分たちが聴いていた放送局に、自分たちの番組ができる。夢物語だったものが、少しずつかたちになっていくのを感じた瞬間だった。

当時、僕らを引き上げてくれたのがFMヨコハマの加藤ディレクターだった。深夜枠とはいえ、地元の海老名厚木でさえ、まだそれほどの知名度はなかった僕らを使うのは、抜擢という言葉以上のものだったと思う。デビューが決まる、ずっと前のことだ。

実際、番組をはじめてみると、当然だが、ただの素人の大学生だ、まったくうまくしゃべれない。それを加藤ディレクターは、いちから丁寧に根気強くアドバイスをしてくれ、マイクの前で話すということについて何もわかっていない僕らに、優しく教えてくれた。

デビューすると、 CDのプロモーションで各ラジオ局の番組に、宣伝のための2分から3分のコメントを送らせてもらう機会がたくさんある。デビュー当時はCDを出すたびに数十本のラジオコメントを録り、全国へ送った。1本3分でも、数が多いので、録音するだけで何時間もかかる。

この3分のコメントがなかなか簡単なようで難しい。自分たちの曲を送った先の放送局で流してもらうわけで、もちろんいい加減にやるわけにはいかない。しかし、そのコメント録りもF横で加藤さんに教えてもらったことが大いに役立ち、下手くそながらも、なんとかこなしていくことができた。

本職の芸人さんや、アナウンサーさんのように、見事にしゃべることは今でも求められるわけではないが(またそれは違うレベル)、人前で話すときの最低限の順序立てや、3人でのしゃべり分けを、FMヨコハマの番組で教わったんだと思う。

少し先の話になるが、デビューすると1、2年目は嵐のような忙しさだった。地方に行くことも頻繁だった。自分たちを冷静に客観視することなんて、なかなかできない状況だった。でも、そんななかで毎週FMヨコハマのレギュラー番組の放送時間だけは、必ず地元の神奈川のスタジオにいた。

なにがあっても、どんなに忙しくても、毎週必ず、地元のこのFMヨコハマへと生放送で帰ってくる。その時間が当時の僕らにとっては、気持ちをちょっとだけでも切り替えられる大事な時間だった。まさにホームといえる場所だったと思う。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第11回』。

年末年始のメンバーの様子をリーダーのツイッターから拝借させていただきます。

紅白、CDTVの後 3人揃って初詣に行ったそうですよ

いよいよデビュー10周年イヤーが幕を開けましたね♫

いきものがたり まとめ5 (第7〜8回 ) [いきものがたり]

『第7回』

今日の1枚。

インディーズファーストアルバムの、ブックレット。

初めてのワンマンライブは、ひとまず成功と言えるものだった。「花は桜 君は美し」で始まったこのライブでは、「ノスタルジア」や「地球」など、デビューした後にも演奏を続けた曲目が、すでに披露されていた。

映像に残っているので実家などに帰ると、たまに見返す。「ひどいな、こりゃ」と笑ってしまうところも多々あるけれど、初めての楽しさが3人とも表情に隠しきれないほど出ていて、それはそれでお客さんにも伝わったようで、ライブは好評だった。

ライブが終わると、ライブハウスの照明スタッフさんが自分たちのところまでやってきて「こんなに楽しそうにライブする子たちひさしぶりに見たよ。なんだかこっちも楽しくなっちゃったよ。」と笑ってくれたのが嬉しかった。

当時、別のバンドのマネージャーをしていて、そのライブハウスに出入りしていたその人は、ビジュアル系の強面バンドポスターが一面に貼られた壁に、笑顔のスナップ写真、変な名前の3人組のチラシを見つけ「なに、この子たち。おもしろそう!」と思ったそうだ。

実際ライブを見ると、ほとんどなにひとつ出来ていない。まさに素人。でも、曲と、歌と、3人の姿が、なんだかとっても面白い。ちゃんと育てれば、可能性がある、そう思ってくれたようだ。僕らはまだ気づいていなかったが、今に続く新しい出会いが、生まれ始めていた。

対バンというシステムすら知らず、いきなり「ワンマンライブをしたい」と言い放った若造に困惑したライブハウスの店長も、この頃にはすっかり応援してくれるようになっていた。何も知らない僕らに、店長は実に様々なことを1から教えてくれた。

そのなかで店長に勧められたのが、音源の制作だった。「1枚でいいから、ちゃんと音源をつくれ。デビューしたいって考えるなら、レコード会社のひとや、音楽事務所のひとに、まずは曲を聴いてもらわないと。そのために、音源がなきゃダメだぞ」

実に当たり前のことだが、その当たり前のことを、知らないのが当時の自分たちだった。店長の号令のもと、ライブハウスのスタッフさん総出で協力をしてくれ、音源をつくることになる。それがインディーズ1stアルバム「誠に僭越ながらファーストアルバムを拵えました。」だ。

レコーディングはライブハウスのホールをそのまま貸し切って行われた。メンバー以外の演奏者はみんな、ライブハウスのスタッフさん。ギターはPAさんだったし、ベースは照明さんだった。ドラムは同い年のブッキングスタッフさんで、キーボードは店長のバンド仲間。まさに手作りだった。

ライブハウスを借りられるのはたった1日。前日のライブが終わった夜からスタートしてほぼ48時間ぶっつづけで6曲をレコーディング。翌々日のライブが始まる直前まで。とてつもない強行スケジュール。でも、音源をつくれることが、嬉しくて、楽しい。ただ、それだけだった。

CDが出来上がるのは、今でも嬉しいものだ。ましてや初めてのときなど。ジャケットは、自分たちで写真を切り貼りして、コラージュのようにしてつくった。背表紙は当時の山下の、実家の部屋を写したものだ。歌詞カードは手書きだった。

工場でプレスされた初版の300枚が、段ボールに詰められてライブハウスに届いたときのことを覚えている。たしかその場に、ファーストワンマンでドラムを叩いてくれた友人がいて、彼が1枚目を買ってくれたはずだ。いきものがかりのCDを世界で初めて買ったひと、ということになる。

サンダースネーク厚木には現在も入口に、当時、水野が手書きでつくったCDのポスターが貼ってある。さすがに12年ほど日光にさらされているので、色はあせているが、その頃に貼ったままの状態にしてくれている。

収録曲は「花は桜 君は美し」「歌姫」「ノスタルジア」「秋桜」「夏・コイ」「地球」の6曲。前述の女性マネージャーから「厚木で、おもしろい子たちをみつけた」と言われ音源を渡されたキューブの北牧社長は、移動の車中でその音源を聴いたそうだ。

「ノスタルジア」を聴き、絶対この新人をうちでやりたい。そう思ってくれたらしい。すぐさま女性マネージャーに電話をしたが、あいにく留守電で「こんなに”新人をやりたい!”と思ったのは久しぶりだ!」とメッセージを入れた。たしか、社長から聴いたのはそんな話だったと思う。

ワンマンライブの成功も、1回だけでは意味がない。その後は、数ヶ月毎にワンマンライブを企画して、そのために毎週どこかの駅へ路上ライブに出て、必死でチラシを配る。そんな日々を1年ほど過ごした。「真夏のエレジー」や「くちづけ」などの曲も、この頃、出来上がっていった。

余談だが、芸人の狩野英孝さんが新百合ケ丘駅で路上ライブをされていたのもおそらくこの頃。新百合ケ丘では、いきものがかりはなぜか全くお客さんを集めることができなかった。

ただ、それが当時の狩野さんだったかどうかは、わからない…。真実は闇の中…。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第8回』。

今日の1枚。

路上ライブでの3人。二十歳すぎ。

厚木のライブハウスで、僕らを”発見”(?)した初代マネージャーは、しかし、すぐさま自分たちに声をかけてくるわけではなかった。ライブハウスの店長には興味があることを伝えていたようだったが、僕らがそのことを知るのは、もう少しあとのことだ。

なので、1年ほど環境は変わらず、自分たちだけで活動をする期間が続いた。小田急線沿線を中心に、路上ライブで名前を売りながら、数ヶ月に1回、サンダースネークでバンドスタイルのワンマンライブを行う。

本厚木、海老名、相模大野、町田、新百合ケ丘、小田急多摩センター、藤沢、小田原、横浜、桜木町。路上ライブをした記憶がある駅は、上記の通り。この他にもあったかもしれないが、いま思い出せるのは、このくらい。

高校時代以上に、頻繁に路上ライブをするようになっていた。3万円くらいの小さなアンプスピーカーと、4トラックくらいだったろうか、これまた安いミキサーをお金を出しあって買った。ギターと少ない機材を山下の車のトランクに積め込んで、3人で各駅をまわった。

スピーカーを使って、マイクで吉岡の声を届ける。とても当たり前のことのようだけど、これが水野、山下の曲作りには少なからずの影響を与えた。高校時代は、マイクを使わず、いわゆる”生声”で路上ライブをしていた。そこには難点があった。

雑踏のなかでの”生声”は、そう簡単にひとに届くものでもない。たとえばバラードを歌ったとき、高い音域の音は、声を張って歌うことができるので道行くひとにも聞こえるが、Aメロなどの部分での低い音域の音は、かき消されてしまう。路上ライブにおいて「聞こえない」ことは、致命的だ。

だから吉岡が”生声”で歌っていた頃は、水野と山下はなるべく彼女が声を張って歌えるよう、高い音域のなかだけで歌をつくることに四苦八苦していた。それがマイクを使えるようになった途端、低い音域でも道行くひとの耳に届くようになった。これは、二人にとっては大きなことだった。

なんせ競技場が広くなったようなもので。いままで内野しか使えなかったのに、外野まで使って自由にメロディを作っていいよ、と言われたようなものだ。二人は喜んで曲をつくった。山下とは「あれは、俺らにとって革命だったな、あはは」と冗談半分で話すことがある。

「使える音域に制限がある環境」「歌うのが自分じゃなくて他人(しかも異性)」「曲作りの競争相手が目の前にいる」というような、なかば職業作家的な条件で、曲作りを覚えていったのは、よく言えば、自分たちを成長させるためには良かったのかもなと、いま、つくづく思う。

路上ライブミュージシャン独特の、「場の空気をつかむ」感覚がついていったのもこの頃だ。別にグループ名にかけたシャレではないが、もはや「動物的」とも言える感覚が当時の僕らにはあった。演奏をしている目の前の、空気を読んで、ライブをする力だ。

当時、路上ライブはまったく曲順などを決めずに臨んでいた。ライブ中に、その場で話し合う。だが、ある時期から僕らは、ライブ中にも曲順の相談をしなくなった。嘘のような本当の話なのだけど、目の前の客を見れば、次やるべき曲がなにかわかるのだ。話さなくても。

たとえば10人のお客さんが目の前にいるとして、それが全員女子高生なのか、家族連れなのか、会社帰りのサラリーマンなのか、バラバラなのか、それでその場に生まれる空気は全然ちがう。客層だけじゃない、客の立ち位置でも、距離でもちがう。それによって適する曲は変わってくる。

30mくらい先で、ひとを待って携帯を見るフリをしながら実はライブを聞いているひと。というのを見分ける力もあった。数十mも先に立っているひとに、吉岡が突然ピントポイントでチラシを渡しに行って「え、なんで聞いてるってわかったんですか」と驚かれることもあった。

だいたい目の前がどんな雰囲気で、いま自分たちの持ち曲の、どの歌がこの場に適しているか。3人の感覚はあの当時は本当にシンクロしていて、軽く目配せをし「ああ、次はこの曲だな」とちょっとうなづき合うだけで、ライブを進行していた。

だからライブハウスでの対バンイベントにたまに呼ばれるようになった頃は戸惑った。他の出演者のバンドが、客の空気をまったく読まないで「手をあげろよ!」「もっと前に来いよ!」と、強い煽りをする場面に出くわしたからだ

それじゃ、お客さんが聞き辛いだろうと僕らは思ったが「なんで、お前らは手拍子を煽らないんだ?」と逆に不思議がられることの方が多かったと思う。「客をもっと盛り上げなきゃ!」とはよく言われたが、肝心のお客さんは、それを求めている空気ではない。うまく理解できなくて戸惑った。

路上ライブとライブハウスの文化は全然ちがう。路上ライブは場を”読む”文化。ライブハウスは場を”つくる”文化。乱暴にまとめればそんな風に思えた。どちらが正しいというわけでもない。その文化の違いに最初は戸惑ったが、その両方を知ることができたのは、良い経験だった。

事務所に入ったのちも、大学在学中はずっと路上ライブを行っていた。しかしピークの動物的とも言える路上の空気を読む力は、不思議と消えていった。バンドスタイルのかたちでライブハウスで演奏することが、多くなっていったせいかもしれない。自分たちのライブ感覚が変化していったのだ。

ライブハウスでの動員は少しずつ増えていったが、路上ライブではひとが集まらなくなっていく。すごく不思議な感覚だった。デビュー直前の冬、横浜駅で路上ライブをした。デビュー曲となる「SAKURA」を演奏していたが、立ち止まったくれたお客さんは、なんと女子高生たったひとりだ。

やっと立ち止まってくれた女子高生ひとりに、必死で「SAKURA」を聴かせようと歌っていたら、よろよろと酔っ払いのおじさんが歩いてきて、その場にストンと倒れた。コツンと地面に頭を打った。近くのひとが救急車を呼んだ。もうそうなるとライブは続けられない。それで終わり。

実は、これがいきものがかり最後の路上ライブの顛末だ。その日から、本当の意味での路上ライブは一度も行っていない。

路上ライブというスタイルが背負う条件というものがあって、それが自分たちが音楽を届けるときのスタンスをかたちづくっていった。「客を選ばない」「客がそっぽを向いているところからスタート」僕らがポップをより強く志向していった理由は、路上の経験を抜きにして考えられないと思う。

今日はここまで。乱文、お粗末様でした。次回は『第9回』。